「日本で一番、人をよく見る会社」になるために

- キャリアショップにおける店舗のカルチャー作りと人材確保 -

MXモバイリング株式会社

人事・企画部 教育グループ シニア専任エキスパート

白石 知子 氏

本セッションでは、全国展開するキャリアショップが直面する人材確保と組織文化づくりの課題に対し、DiSC®を活用して取り組んだ具体例をご紹介いたします。

登壇者は、採用や人材育成、全社教育体系構築の豊富な経験を持ち、現場の声を徹底的に活かした人材教育のスペシャリストです。実際の取り組みを通じて、DiSC®が組織文化にどのような変革をもたらし、離職防止や人材定着に寄与したのかを、分かりやすく解説いただきました。

店舗マネジメントや人材教育に課題を抱える皆様にとって、すぐに活用できるヒントが満載のセッションです。

登壇者のご紹介

【ゲストスピーカー】

MXモバイリング株式会社

人事・企画部 教育グループ シニア専任エキスパート

白石 知子 氏

Shiraishi Tomoko

2008年から販売事業部サポートセンター立上げに携わり、MXモバイリングが全国展開しているキャリアショップの業務管理、運営指導に回る。2011年よりマネージャーとして採用と連動した新人研修、育成トレーナーの体系構築及び本格運用をスタートさせた後、店長・副店長の教育体系構築を経て2015年に全社教育体系構築に着手し2016年採用・教育部部長に就任。今年9月に役職定年を迎えシニア専任エキスパートとして全社教育を統括。

【モデレーター】

HRD株式会社

DiSC事業部 カスタマーサクセスマネジャー

小坂 実樹

Kosaka Miki

2008年にHRD株式会社に入社。2012年にカスタマーサポートからコンサルタントに転身し、研修講師やEverything DiSC®関連商品の日本語版開発に従事。

離職率30%→10%! DiSC®活用で人が定着する会社へ

小坂:セッション3ではMXモバイリングの白石様をゲストとしてお迎えしまして、「日本で一番、人をよく見る会社になるために」というテーマでDiSC®の導入事例をご紹介していきます。

白石さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。

白石:よろしくお願いいたします。MXモバイリングの白石知子と申します。人事企画部教育グループというところに所属しております。私のDiSC®スタイルはiDの外側のきわっきわのところにございます。今日は元気に皆さんにお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

小坂:はい。私のDiSC®スタイルはiスタイルのかなり外側にありまして、本日はきわきわの2人で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

MXモバイリング様は、携帯電話の販売代理店を運営されており、全国に300店舗以上を展開されています。DiSC®をご導入いただいたのは13年前、元々新人の短期退職率が30パーセントあるという課題をお持ちで、それをどうにか抑止するために、DiSC®をご導入いただきました。

そして、3年後には10パーセント台にまで改善をされております。その後も10年以上にわたってDiSC®を人材育成にご利用いただいております。導入の段階からずっと主導してやっていただいていたのが白石さんです。

白石さんは、従業員の方にとってお母さんのような存在で、とても愛情深く、皆さまの成長を信じて、思って、取り組んでいらっしゃいます。実は、昨年11月にそんな事例のインタビューを実施いたしまして、店舗の店長さんや入社3年目の2人の若手の方々にお話をお伺いしております。その貴重な内容に関しては、弊社のホームページに事例という形で掲載をしております。まだご覧になられてない方は、ぜひ、後ほど見ていただければと思います。

小坂:本日は、その内容を基に、より深めていくような流れで進めていきます。もちろん、まだご覧になられてない方もわかるような形で進めていきますので、そちらの点に関してはご安心ください。

では、本題に入っていきましょう。DiSC®を導入して3年目には離職率が10パーセント台にまで改善されたと、これは素晴らしい成果ですが、具体的にどんなことをされたのでしょうか。

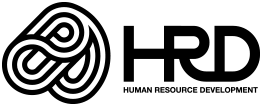

白石:私どもは、入って半年以内に30パーセント超える、40パーセントに近い退職率で、人材の定着を課題として掲げておりました。これをどう改善するかについて、さまざまな側面から考えて、まずは「なぜ社員は辞めるのか」というところから入りました。辞める理由としては、携帯電話の販売って非常に内容が難しいんですね。契約の内容をお客様に事細やかに説明しなくてはならない。しっかりと知識を入れていかないと、なかなか独り立ちできないという背景がありました。

それにもかかわらず、採用をした段階でお店にそのまま入ると、大体忙しいので育成に手が回らず放置という状態でした。そうすると「いつまでたっても自分がやることができない」→「居場所がなくなる」→「自信がなくなる」→「だから向いてない」→そして「辞める」という悪循環が続いていたんです。そこで、まずは中途採用について“一斉に同じ日に入社する”という方針に変えました。

そこで、入社した翌日から研修をスタートさせるというスキームを立ち上げまして、全て本社に呼んで、全員集合で研修を行う、このスタイルに変えていったんです。それと同時に、知識はそこで入れるんですが、その冷凍された知識をやはり現場で解凍しなきゃいけない。その解凍する役割も立ち上げなきゃいけないということで、同時に、メンターと言われる、要は新人に寄り添って教える、そんな役割を立ち上げました。

さらに、そのスキームを理解しなくてはいけない店舗の責任者、店長・副店長に対しても同様に、人の成長というものには時間がかかって、どうやって寄り添うか、この辺りを同時立ち上げするところで、そこに「DiSC®が最適だな」と思い、DiSC®をメンターと店長・副店長に入れた。これで3年間で10パーセント台に下がったという実績、功績を残すことができました。本当に御社には感謝しております。

小坂:その3年間の取り組みで、すごいエネルギーを注ぎ込んでいただいたと思うんですけれども、実際にどんな点が1番大変でしたか?

白石:大勢の従業員を抱えている会社だとよくわかると思いますが、新たなことを導入する場合には、なかなか隅々にその意図が伝わらないというところが、まず最初の問題でした。

当然ながら店長・副店長はお店の予算を抱えて、しっかりとそれを達成しなければならないという課題があります。そこに対して、新人が入ってきたのでメンターをつけてくださいとなると、1人お客様の応対ができない人間が生まれてしまう。私たちが作ったプログラムは、しっかり育てるという目的から割と長めのものだったので、その期間は利益が減ってしまうということで非常に反発を受けました。そこで、まずは店長・副店長をどのように私たちのスキームに引き込むかということを考えました。

小坂:実際、どのようにしてスキームへ引き込んでいったんですか?

白石:まずは数字で見せたんですね。店長・副店長にはアセスメントは済んだ状態だったので、例えばDの傾向が強い店長・副店長の場合は、DiSC®を導入すると将来的にどういう利益が生まれてくるのかを見せ、「ここでこのように新人を育てると、半年後にはこういう利益に繋がるよ」というお話をしていきました。

また、SスタイルとかCスタイルの場合は、これをやることによってどのような地盤が作られていくのか、そのお店にどのような風土が定着するのかを説明するなど、それぞれの店長・副店長に響くようなやり方で、1件ずつ対応していったことを覚えています。

小坂:実践で、自分自身のDiSC®スタイルと、相手のスタイルを理解しながら、トークポイントを決めて説得していった、理解してもらいにいったってことなんですね。

白石:はい。非常に重たい仕事でしたが、1年経ったあたりで一度、メンターの子たちを集めて「このスキームどうだった?」という風に、このスキームについて話をした時に、たくさんの意見が寄せられました。

例えば「うちは店長・副店長が協力してくれて、すごくうまくいってます」とか、「うちは全然、新人に寄り添ってあげないんです」など、“寄り添う”といった言葉がメンターの口から出てくるようになって、「白石さん、寄り添ってない店長・副店長たちをなんとかしてくれないか」みたいな相談まで受けていたんですね。

それで、このスキームを定着させないと、今度は新人同士が横のつながりで「あそこは教えてくれるけど、うちは教えてくれない」という風になり、余計に退職が進んでしまう傾向があったので、メンターの意見を店長・副店長に反映させて、店舗でしっかりと取り組みする仕掛けを作りました。それは、従業員の定着率を店長・副店長の評価ポイントに入れることで、これでとどめを刺しました(笑)。

小坂:なるほど。店長・副店長さんがそれをやらざるを得ないという環境を作ったっていうことですね。それが1年ぐらい経った時に、やっとやってきたことが、成果として見え始めたという感じですかね。

また、メンターとして活躍しているのは入社2〜3年目の若手ということでしたが、彼らがリーダーシップを発揮しながら、自分たちの店舗をどのように運営していくかを主体的に考えるようになり、「自分たちで創り上げる」という意識が強く芽生えたのも大きな変化ですね。

白石:そうですね。役割をもらって、誇りに思ったと思うんです。その責務を全うしようと思って動き始めたっていう感じでした。

小坂:嬉しいですよね。

白石 :はい! すごく嬉しいです。

小坂:そこから成果が見え始めて、離職率が改善したのが3年後ということですが、その後にどういった目的でDiSC®を使い続けていただいたんでしょうか。

白石:ほかの階層にも同じように定着させるにはどうしたらいいか、そこに着手をし始めました。これは永遠の課題だと思うんですが、人が定着をしないと1人当たりの残業が増えてしまって、また、そこに悪循環が生まれるので、若手だけではなく次の階層でも、いかに人材の定着をテーマにしていくかに取り組み始めました。

休憩室に分布図!? 新卒から・副店長までDiSC®を自然に活用する育成の仕組み

小坂:現在は、どんな形でDiSC®を導入されているのか、スライドを見せながらご説明いただけますか。

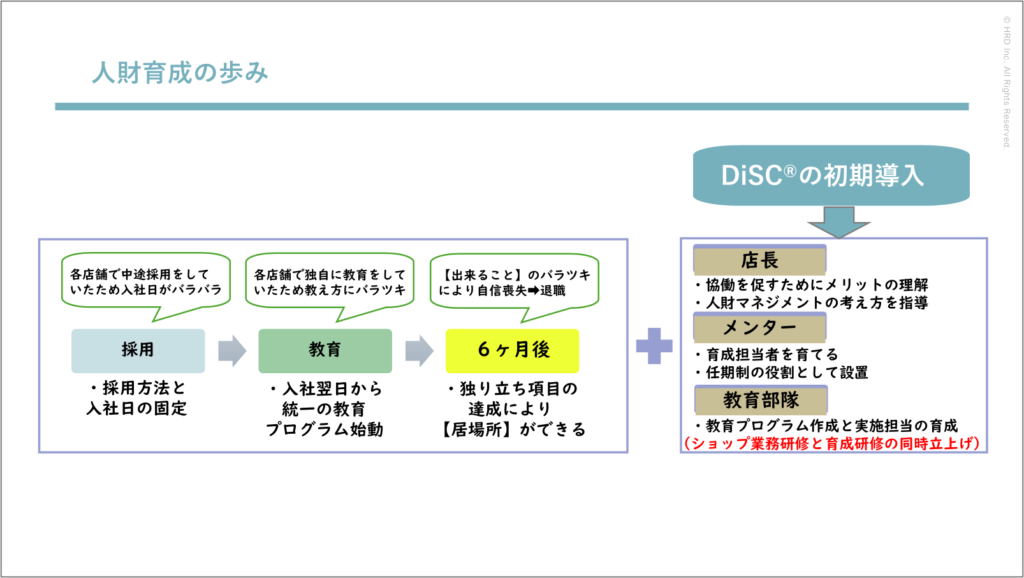

白石:こちらのスライドに「DiSC®アセスメント」と書かれているところが2ヵ所ございます。まず新卒入社の時にアセスメントをいたします。また、中途採用も多くやっていますので、派遣の方は社員化するタイミングで、中途社員の方には入社したタイミングの時にアセスメントを入れております。それが終わると、続いてすぐDiSC®の研修を入れます。ここでは、お客さま応対にどう活かしていくかという内容と、職場のコミュニケーション、先輩、同僚、部下たちとどうやっていくかという内容がメインです。

その後、役割別、メンターの研修で、そこでは新人のスタイル別にどのように寄り添っていくかという研修を行っていきます。さらに、店長・副店長のところにもしっかりと入れなくてはいけないので、弊社では店長になるためにはライセンスという試験をパスしなくてはいけないんですが、その一環として、人材マネジメントをテーマにDiSC®の研修を入れています。

また、店舗以外にもさまざまな部署があるのですが、その部署の方たちはこのタイミングでは受けられていません。ただ、広報や法人の方々にもDiSC®の良さを伝えるために、「一般職1」という主任クラスの上位層になったタイミングで人材マネジメントを入れています。

これでほとんど網羅していきました。おかげで今、社内の共通言語になって「あなたiスタイルだからね」とか「あなたSスタイルだよね」なんていうことでマネジメントが行われています。

小坂:実際にさまざまな企業様からで「DiSC®を共通言語にまではできたんだけれども、その後、うまく活用できてるのか定着してるのか分からない」というお悩みをよく伺いますが、御社の中ではDiSC®が文化として根付いているっていうことですよね。他の認定資格者の皆様にアドバイスはありますか?

白石:こちらのスライドは、前のスライドにあった入社2年目の研修の様子です。まずは、この2年目や入社したタイミングで、スタイル別のお客様のロールプレイングを徹底的に皆さんにやっていただきます。

そうすると、面白いぐらいにスタッフが「こういうお客さんいる」とか「こういうお客様の時にはこうすればよかったんだ」というのを、ストンと落ちる形で持ち帰ることができるんですね。2年目の社員というと24歳とか、高卒で入った子だと20歳と非常に若いんですが、「どんな風に憧れのイメージがある/どんな風に苦手のイメージがある」というワークをやった時に、私が舌を巻くほどの中身が出てきます。「すごいな、この子たちの理解度」と思いますよね。この理解が進むと、さまざまなお客さまがいらっしゃいますが、対応に苦慮するお客さまに対しても「自分がどんな風に関わったらお客様に満足してもらえるのか」と、さらに接客や応対に対する意欲に対してモチベーションが上がった状態で、危機と言われる3年目を乗り越えるということができているんですね。

そしてもう1つやっているのが、自分のスタイルについては理解したという状態の時に、「では他のスタイルの人たちはどういうふうに感じるのか」がなかなか理解できないことも多いので、弊社の研修では劇を入れています。ここで台本作りをやって、違うスタイルの役割で発言してみたり、演じてみたりすることで「こんなふうに感じるんだな」というのを持ち帰っていただいて、「先輩がなぜここで怒ったんだろう」とか「どうして後輩がここでそっぽ向いたんだろう」というのも「こういうスタイルだからこんな風に受け取ったのかな」というように、他者の気持ちを理解しようとする姿勢を徹底的にここで学んでいただきます。

そしてこちらは「店舗の休憩室に貼ってあるスタッフDiSC®の分布図」です。誰がどのスタイルかの分布図がお店のバックヤードに飾ってありまして、それを見て「あの人はこのスタイルだからこうなんだ」と、お互いが少し冷静な対応をできるようになるというメリットがあります。さらにDiSC®を活用している店舗だと、「お客さまがどのスタイルだから、どのスタッフに対応させよう」みたいなところまで、フロアでマネジメントをしながら日々、DiSC®を活用しているというお店もございます。

全員がDiSC®を知らないとうまく回らないという仕組みになっているので、店長・副店長から新人まで普段の運営に活用しているというのが、1番大きな浸透のきっかけになったと思います。

小坂:この分布図なんですけれども、やっぱり常にリマインドされますよね。

インタビューをさせていただいた時に、3年目の方が休憩室でぼーっとしながら、「あ、あの先輩、このスタイルなんだ、そういえばそうだった、私と同じなんだ」みたいなところで、先輩により親近感を持った、というお話がありましたよね。そういった何気ない場面でもDiSCが活用され、関係性の質を高めるツールになっていると感じました。このリマインド効果っていうのはDiSCカルチャーの形成にとても有効なのですね。

「現在の教育体系(一部抜粋)」のスライドに戻りますが、左側に記してある若手育成プログラムでは、最初に新人社員にDiSC®アセスメントを入れてらっしゃいますが、研修をされているのは2年目のフォロー研修のところでDiSC®をされている、ということですよね。なので、DiSC®アセスメントを回答してご自身の結果は知っているし、店舗の中でも共通言語になっていて、使ってはいるけれどもトレーニングは受けていない状態で2年間過ごして、その後の研修の中で、出てきたアウトプットがこれ(スライド「研修の様子とショップの活用例」内、2年生が出したアウトプット一例)ということですよね。

白石:はい、そうです。

小坂:普段DiSC®について先輩からも聞いているし、顧客に対してもなんとなく活用していたものを、ここで改めて体系的にブラッシュアップする時間が持てているってことですよね。たいてい、アセスメントを回答したらすぐに研修をやられる企業様が多いと思いますが、元々こういう流れでやられていたんですか?

白石:初めはもうちょっと早かったんですが、新型コロナが流行した時に、集合ができなかったので研修が1年空いちゃったんですよ。本当は半年でやるのが1年半後…要は2年目のタイミングでやったらものすごい理解度だったんです。それで、そこから2年目に置き換えたという背景です。

小坂:それはまさに、DiSC®が文化として根付いているからこそっていうところはありますね。今まで聞いたことのないやり方でしたので、すごく面白いなと思います。

DiSC®愛が止まらない! 白石さんが描く組織づくりの未来

小坂:白石さんには本当にDiSC®を使い倒していただいておりまして、プライベートでも本当に大好きで、DiSC®の話は1日中でもできるっておっしゃっているくらいなんですけれども、ここからは、白石さんにとってDiSC®は何かを、教えていただけますか。

白石:ちょっと愛が強くて何分でも話せてしまうんですが、私にとってDiSC®は、本当に相互尊重の塊なんですね。相互尊重ってなくてはならないと思っていて、「相互尊重って何」のきっかけになるんですね。DiSC®を知ってから1番良かったのは「他者を思いやる姿勢を常に持つことができる」んです。

なぜなら、少し反応的な方の対応をしたりする時に、やっぱり心が折れたり、「何なの?」と思ってしまうことがあると思います。今まで知らなかった時には、それに対して反応的な私の言葉で返していて、やはりいざこざが起きることがありました。

でもDiSC®を知ってから、「このスタイルの方はきっと、私のここに反応的になったんだな」とか「自分たちの背景のことを考えて反応的になったんだな」とか、いろんなことを想像するようになったんです。そうすると、じゃあ次はどうしようかなっていう想像に繋がるんですね。ということは、うまくいかなかったことでも、次はうまくいく可能性が増えるんですよ。この姿勢を持てたのが私にとってものすごいプレゼントでした。社内のコミュニケーションでも、お客様に対してでも、いろんなところで「コミュニケーション馬鹿」とか「大好きだよね〜」って言われるんですけど、そういう風に言われるまでになったのは、その姿勢をDiSC®で知ったからだと自負してまして、「これは展開しなくっちゃ!」ということで、今みんなに伝えようと思っています。

小坂:DiSC®がないと、「この人、自分とはちょっと違うからな」とか「この年齢だから仕方ないな…」といったように、、無意識のうちに先入観で人を決めつけてしまったりしますよね。だからこそ「理解しようとする姿勢を養う」というお話がまさにその通りで、DiSC®はそこを養うためのツールであり、対話を深めるための共通言語として機能するんですよね。

そんなDiSC®をこの先もっと広めていきたいと思っているんですけれども、より多くの方に知っていただき、広がっていった先には、どのような未来が待っていると思いますか?

白石:これは店長・副店長にもよく言っているんですけど、信頼関係がすごく大事だと思っているんですね。信頼関係を築くには、相互尊重が欠かせないわけです。信頼関係があると、利益貢献のスピードも上がって、コストも下がるという理論です。「あ」と言ったら、もう「あいうえお」ができるというような状態になるので、それをすごく大事にしたいと思って今、入れているところです。

将来的には、人は強みを伸ばしてあげるとすくすく育つんですよ。強みを見つけることにもすごくDiSC®はメリットがあるので、その子の強みが何かを見つけて、しっかりと伸ばしてあげると、釣られるみたいに、ハンカチが持ち上がるみたいに、他の部分も少しずつ上がってくるのが感じられるんですね。

また、強みを使いすぎている時には、「そんなこと使うなよ」と、強みを封印するようなマネジメントではなく、「よかったね。でもちょっと使いすぎたね」という指導の仕方にして欲しくて、DiSC®を活用してほしいんです。

さらにそれが広がっていくと、私の年代は年を取るごとに終息に向かっていくわけですが、どんどん未来へバトンを繋いでいかなくてはいけないので「丸い人間」をたくさん育てるのではなくて、いろんな形の子が育つ-「でこぼこでいいんだよ」-という会社になったらいいなと思っていまして。私いつも思うんですけど、丸って全部が丸だと、どんな箱に入れても絶対、隙間が出ちゃうんですよ。だからいろんな形があって、クラッシュブロックみたいに、「ここはこの子、ここはこの子」みたいに入れていくと、すごくバランスの取れた箱ができるんですね。おそらくそれが理想の組織だろうなって思っています。

それがもし定着していったら、私の子供、私の孫、そのまた子供たちが安心して、社会に出ても潰されることがなく、自分が培ってきた強みを自己認識しながら、自覚しながら伸ばすことができるんじゃないかなと思っています。そんな未来になったらいいなと心から思っています。

後に続く方たちへDiSCで「相互尊重の気持ち」を培い、一人ひとりの個性が輝くより良い社会となるよう希望を託されています。

小坂:ありがとうございます。本当におっしゃる通りで、組織の中では「できない」ことにフォーカスしがちです。強みよりもできないところを成長させようとしてしまうことが多いんですけれども、やっぱり強みを伸ばすためのアプローチは大切ですよね。

DiSC®の考え方としては、「強みを調整してコントロールしましょう」と伝えていますが、自分の強みをしっかり認識できることで、自分の居場所がわかって、「自分は向いてない」「こういうことができないからダメだ」ではなくて、「ここで自分は生きていくんだ」というように自分の居場所が見つかるのを、DiSC®で皆さんに体験していただきたいなと思います。

白石:はい。いつも研修が終わるたびに「私のバトン、受け取ってね」と、スタッフによく言っています。継承していってそれが長く続くことが、企業文化を作っていくことだと思うので、その1本の軸がDiSC®を使った相互尊重の気持ちです。弊社の理念にも行動指針としてダイバーシティが入っていますので、それはずっとやっていきたいなと思っています。

小坂:そういえばこの前、嬉しい出来事があったとうかがいました。

白石 :ちょっと言いにくいんですが、弊社を退職した人が、他の会社に持っていくアピールシートを見せてもらったんです。そこには「前職ではDiSC®というものを学び、多様性において自分はコミュニケーションが強いです。なんならDiSC®を教えるぐらいのレベルまでそれを知ってます」ということが書いてあったんです。その方が転職してしまったのは悔しいんですが、「なかなか浸透してるじゃん」というように、すごく嬉しかったです。

小坂:御社での経験の中で最も培われたものがDiSC®だということで、白石さんがこれまで積み重ねてこられたことが、繋がっているのは、すごく嬉しいですよね。

はい、本日は白石さんと2人でお話を進めてまいりましたが、お時間となりました。皆さまには事例の記事もありますし、今後、白石さんにまた時間を取っていただき、これをさらに深めた内容を認定資格者の皆様にお届けしたいと考えております。

白石さん、お忙しいと思いますが、引き続きよろしくお願いします。

本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。

2025年03月21日